[Letzte Erweiterung: 15.03.2017]

Konsumismus

Konsumismus ist die Überzeugung, dass ›Konsum‹ – das heißt die Aneignung von Gütern – für den Menschen einen sinnvollen selbstzweckhaften Lebensinhalt darstellt. Ein solcher Selbstzweck kann der Konsum in modernen Wohlstandsgesellschaften unter anderem deshalb sein, weil für den Konsumenten die Auswahl aus einem Überangebot an Gütern eine Praxis der Individualisierung ist. In einem Umfeld, in dem sich alle mit der Aneignung von Gütern beschäftigen und zugleich alle nach Identität suchen, kann das Konsumprofil des Einzelnen als seine unverwechselbare Identität erscheinen, und der Konsum kann folglich als die Daseinssphäre erscheinen, in der Menschen überhaupt Identität gewinnen.

Eine geistige Totalisierung des Konsumismus tritt ein, wenn jedes Wirklichkeitsverhältnis die Form der Aneignung einer Ware annimmt. Auch im Verhältnis zur geographischen Landschaft ist ein solches Übergreifen konsumistischer Handlungsmuster möglich: Dem Touristen, Outdoor-Sportler oder Wanderer kann die Landschaft oder die ›Natur‹ als Produzentin von Erlebnisprodukten erscheinen, die durch Reisen und körperliche Anstrengung erworben und in einem Portfolio wertvoller ›Erinnerungen‹ angesammelt werden können.

Wenn man sich das Wandern als geographische Exploration und als Dialog mit der Landschaft vorstellt, so ist das ein Versuch, dieses konsumistische Denksystem außer Kraft zu setzen und in der Landschaftswahrnehmung das Register zu wechseln. Damit wird nichts Neues erfunden; eher könnte man sagen, dass etwas zurechtgerückt wird. Die ›Alterität‹ der Landschaft – dass sie etwas Fremdes ist, das einem beim Wandern buchstäblich widerfährt – ist eine ursprüngliche Naturerfahrung, eine Erfahrung der Unverfügbarkeit, und die konsumistische Aneignung ist etwas Zweites, eine bestimmte kulturelle Praxis, die man wählen kann oder von der man Abstand nehmen kann.

Anhand der Frage, ob und wie man von markierten Wanderwegen Gebrauch macht, lässt sich diese paradigmatische Differenz zuspitzen. Der markierte Wanderweg ist nämlich Ausdruck davon, dass jemand anderes die Landschaft an unserer Stelle exploriert hat und uns ein ›konsumierbares Explorationsergebnis‹ anbietet: als Abfolge von Sehenswürdigkeiten, als Leistungspensum, als Erlebnispaket. Der Weg verwandelt unverfügbare Natur in verfügbares Erlebnis. Indem man dieses ›Vertragsangebot‹ annimmt – oder vielmehr in dem Maße, in dem man es annimmt –, verzichtet man auf die eigene Exploration der Landschaft als Areal (das heißt als ausgedehntes Erfahrungsfeld) und beschränkt sich auf die lineare Erfahrung dessen, was als Ersatz oder als Inbegriff der Landschaft dargereicht wird. Ob man damit einverstanden ist, ist keine moralische Frage, wohl aber eine Frage des Ethos, das heißt der Haltung, die man zur Landschaft einnimmt.

Im weiteren Verlauf des Beitrags geht es um einige phänomenologische Aspekte der geographischen Exploration, also um die Strukturen der Explorationserfahrung beim Wandern. Diese Strukturen bilden nicht ohne weiteres ein System; deshalb ist ihre Darstellung selbst eine Exploration, das Ausmessen eines Erfahrungsfeldes in kleinen Schritten.

Unverfügbarkeit der Landschaft

Die Alterität oder Unverfügbarkeit der Landschaft ist schon ontologisch – sozusagen ›von Natur aus‹ – dadurch gegeben, dass die Landschaft ein ausgedehntes Areal ist, während der Wanderer sich jeweils an einem Standort aufhält und seine unmittelbare Erfahrung stets nur die Erfahrung einer aktuellen leiblichen Umgebung ist, deren Weite oder Enge durch die Gestalten der Landschaft jeweils vorgegeben ist.

Es gibt also einen Bruch oder eine Inkommensurabilität zwischen der Ausdehnung der Landschaft als eines geographischen ›Ensembles von Gestalten‹ und der perspektivischen Begrenztheit und Standortgebundenheit des wahrnehmenden, leiblich konstituierten Subjekts. Mit dieser gewissermaßen trivialen Feststellung beginnt alles, denn es ist diese Differenz, die dazu zwingt, sich zu bewegen und den Standort zu verändern, um überhaupt die Erfahrung einer ›ganzen Landschaft‹ zu machen.

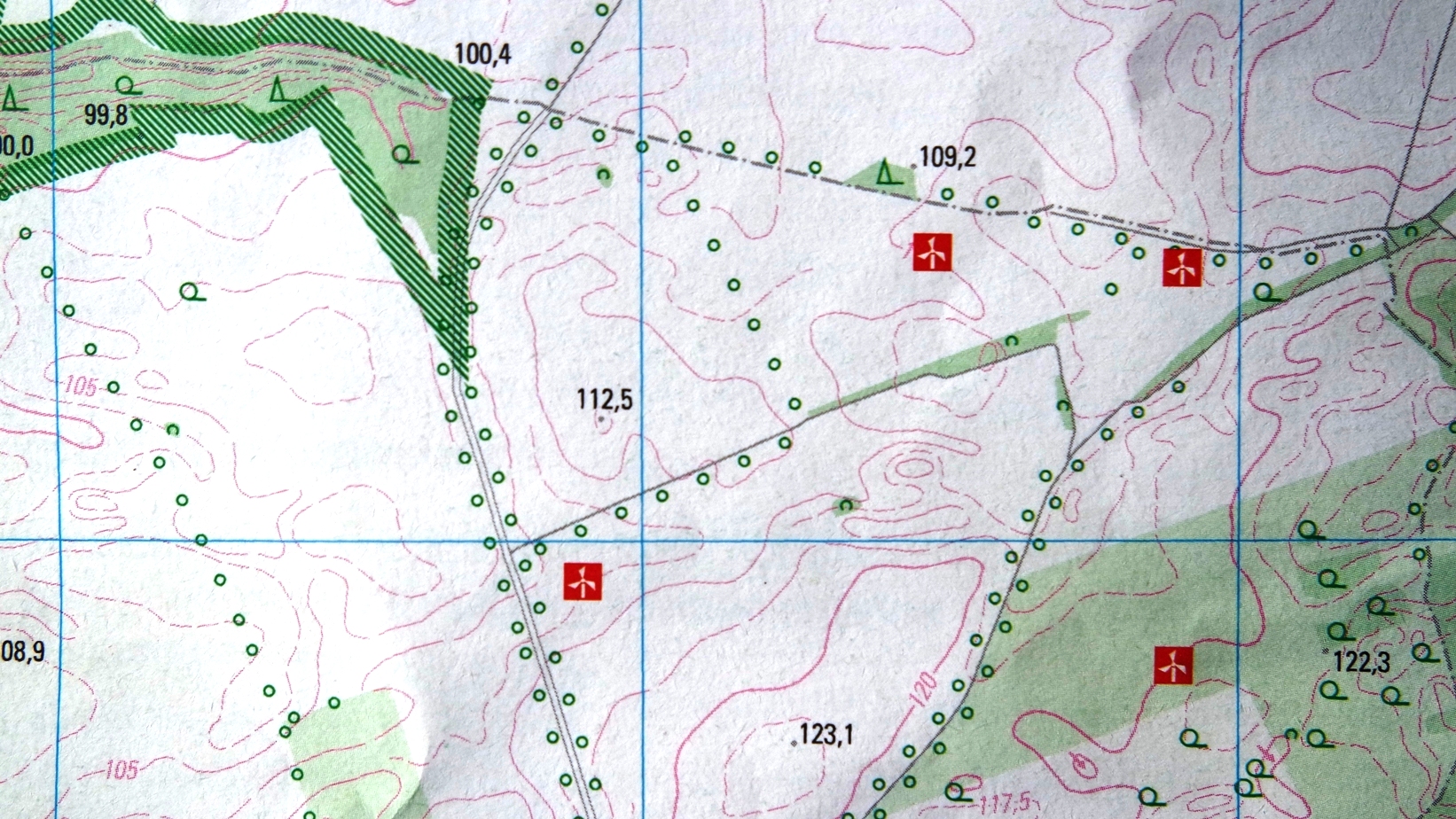

Für ein Lebewesen, das fliegen könnte, würde sich diese Differenz übrigens etwas anders darstellen, denn es könnte sich in dem Maße, wie es sich in die Höhe aufschwingt, einen visuellen Überblick über das Explorationsgebiet verschaffen. Man tut das tatsächlich auch ohne Flügel, indem man etwa eine Karte oder ein Satellitenbild betrachtet. Während aber für den Adler das Kreisen über der Landschaft eine leibliche Erfahrung ist, ist für den Wanderer das Betrachten einer Karte nur eine abstrahierte visuelle Erfahrung, die die Präsenzerfahrung in der Landschaft nicht ersetzen und auch nicht wirksam vorwegnehmen kann – genauso wie auch die Fotografie oder der Film oder ein mitgebrachtes Objekt diese Erfahrung nicht ersetzen kann.

Strukturen der Präsenzerfahrung

Die Erwartung, eine Landschaft als Ensemble und als Areal zu erfahren, zwingt also zur Bewegung. Dabei ändert sich die wahrgenommene Umgebung kontinuierlich, und nach einem nicht ganz falschen Alltagsverständnis lässt sich das im Laufe der Wanderung Wahrgenommene zu einer Wahrnehmung der durchwanderten Landschaft aufaddieren. Ein spielerischer Quantifizierungsversuch zeigt, dass man pro gelaufenem Kilometer etwa 40 Quadratmeter Fläche tatsächlich betreten, also mit den Fußsohlen gespürt hat, und in einer teilweise bewaldeten, ebenen oder hügeligen Landschaft, wie man sie in Brandenburg oder Mecklenburg vorfindet, hat man vielleicht einen Streifen von durchschnittlich 500 Metern Breite tatsächlich zu sehen bekommen.

Diese Quantifizierung ist allerdings keine gute Beschreibung dessen, was ›phänomenal‹ geschieht, welche Erfahrung sich also tatsächlich unterwegs einstellt. Die Präsenzerfahrung, die später als atmosphärische Qualität eines Ortes und einer bestimmten Umgebung erinnerbar ist, hat meistens einen geringeren Radius. Man geht zum Beispiel durch eine Allee oder einen Hohlweg (eine Situation, die sich auf eine bestimmte Weise ›anfühlt‹) und hat vielleicht irgendwann das Bedürfnis, den Gehölzstreifen an geeigneter Stelle zu durchqueren, vom Weg also abzuweichen und den Ausblick, der sich dann bietet, auf sich wirken zu lassen: angrenzendes Feld und gegenüberliegender Waldrand, ferner der Hügel dort rechts, der den Blick begrenzt. Das fühlt sich anders an als der ›Innenraum‹ des Hohlwegs; zudem könnte man imaginieren, hier draußen auf dem schmalen Grasstreifen am Feldrand sein Nachtlager aufzuschlagen.

Die Landschaftserfahrung ist demnach eine Erfahrung von verschiedenen atmosphärischen ›Stationen‹. Die Wahrnehmung der Umgebung an diesen ›points of experience‹ ist auch nicht einfach radial, wie man eventuell denken könnte, sondern von vornherein leiblich orientiert, das heißt sie ist überformt durch eine leibliche Ausrichtung der Aufmerksamkeit in die Richtung, in die man geht oder in die man blickt. Wenn man in der eben skizzierten Szene mit dem Rücken zum Gehölzstreifen steht, den Blick schweifen lässt und das Ganze der Umgebung auf sich wirken lässt, ist die Aufmerksamkeit asymmetrisch, nämlich nach vorn aufgefächert. Der Gehölzstreifen im Rücken ist zwar nicht ohne Belang (man lehnt sich gleichsam an ihn an), aber er ist eine abgeblendete Gestalt und kann deshalb später auch nicht in derselben Konkretheit erinnert werden wie jenes farbige Ensemble von Feld, Waldrand und Hügel, das man als Betrachter vor sich hatte.

In ähnlicher Weise asymmetrisch wird die Wahrnehmung durch die Bewegungsrichtung beim Gehen. Was als ›Station‹ wirksam wird und in Erinnerung bleibt, hängt davon ab, in welche Richtung man geht, und wenn man denselben Weg später in Gegenrichtung durchläuft, erfährt man zwar keine andere Landschaft, aber man erfährt und erinnert sie anders. Man tut also als Wanderer gut daran, sich gelegentlich umzudrehen, und als Leibphänomenologe sollte man sich dessen bewusst sein, dass man damit der asymmetrischen leiblichen Organisation des Lebewesens Rechnung trägt, das man selber ist.

Präsenz und Distanz

Dass die mehr oder weniger geradlinige Durchquerung einer Landschaft auf einer Route zwischen zwei Punkten (von A nach B) überhaupt den Begriff der Exploration zu erfüllen vermag, beruht auf der Erwartung, dass eine Landschaft ein Ensemble ›typischer‹ Gestalten ist, dass also Präsenzerfahrungen innerhalb eines Gebiets einander qualitativ ähneln und eine vollständige Erkundung des Areals umso weniger Überraschungen birgt, je intensiver sie betrieben und je länger sie fortgesetzt wird. Diese Erwartung erfüllt sich nicht immer; dass sie sich erfüllt, ist aber zumindest eine häufige Erfahrung. Landschaften können auf eine undramatische Art zu langweilen beginnen.

Das hat aber oftmals nur die Wirkung, dass beim Wandern die Aufmerksamkeit von der Landschaft abschweift, sich auf Details der Vegetation und der Fauna, auf das Gehen selbst oder auf etwas Drittes, nicht Präsentes richtet. Die Landschaft als Gegenstand der Präsenzerfahrung schlägt den Wanderer in ihren Bann und lässt ihn wieder los, ähnlich wie im vertrauten Gespräch Pausen des Schweigens eintreten können, in denen die Dialogpartner einander Raum geben.

Für den Wanderer, der allein unterwegs ist, entsteht in diesem Rhythmus, sofern ihn eben die Landschaft nicht fortwährend ›überwältigt‹, ein ›Eigenraum‹, der das Alteritätsverhältnis erst zu einem gegenseitigen macht. Landschaft und Wanderer schicken sich an, einander in ihrer Präsenz zu nahe zu treten, aber indem der Wanderer seinen Weg geht und sich als handelnd, nicht nur als passiv erlebend wahrnimmt, zieht er auch der Überwältigung durch das Präsenzerlebnis eine Grenze. Er ist hier und später dort, seine Bewegung ist eine Form des Aufsuchens und zugleich der behutsamen Distanznahme, in der er für die Landschaft ein Anderer bleibt, der sie nur durchquert.

Das ›Darinsein‹ in der Landschaft ist keine Abkapselung, aber auch keine Verschmelzung, kein Einssein. Dass der Wanderer des Nachts in der Landschaft – an einem sorgfältig gewählten Platz – sein Zelt aufschlägt oder sich in einen Biwaksack hüllt, ist eine Verkörperung dieses Verhältnisses, eine Weise, die Grenze zu wahren zwischen dem Leib und dem Material, aus dem die Landschaft besteht.

Mitunter wird das Einssein mit der Natur gesucht oder rhetorisch in Anspruch genommen. Aber Ausdrucksweisen wie diese – Einssein mit der Natur – sind vielleicht nur Zuspitzungen einer Präsenz- und Vertrautheitserfahrung, die in Wirklichkeit gerade nicht permanent wird – weil es keine permanente Aufhebung der Alterität gibt und auch nicht geben muss. Die Spannung der Alterität, ohne die es keinen Dialog und keine Bezugnahme auf etwas als etwas anderes gibt, bricht nicht einfach zusammen, wenn man dem Dialogpartner nahe kommt. Sie wird vielmehr in der Exploration wie im Dialog immer wieder restituiert, weil es in solchen Praktiken gerade darum geht, Nähe und Distanz miteinander zu vermitteln.

Drastisch gesprochen gibt es ein Einswerden mit der Natur nur dann, wenn man in ihr stirbt, und alle anderen Erfahrungen, die man draußen machen kann, sehnen sich danach, in einer anderen, genaueren Sprache beschrieben zu werden als derjenigen der Identität und des Einswerdens.

Exploration als Dialog

Exploration ist ein Dialogverhalten, keine monologische Aneignung. Allerdings spricht die Landschaft nicht, wie auch der Berg nicht ›ruft‹. Der Begriff des Dialogs mit der Landschaft bleibt also eine Metapher. Wichtig für die Struktur der explorativen Erfahrungsschicht beim Wandern ist aber das reziproke Antwortverhältnis, das Wechselspiel zwischen dem motorischen Handeln und der landschaftlichen Präsenzerfahrung.

Dass man eine Route geplant und ein Ziel anvisiert hat, suggeriert zwar, man hätte nicht die Freiheit, diesen oder eben einen anderen Weg zu gehen. Aber man hat diese Freiheit, und man nimmt sie in Anspruch, indem man von Fall zu Fall den Suggestionen oder Einladungen folgt, die sich aus der Präsenzerfahrung ergeben. Das Gehen führt uns an einen Ort, an dem wir erst, weil wir jetzt hier sind, entscheiden können, wie es weitergeht. Die Landschaft widerfährt uns im Modus des Ereignisses, als Abfolge von Atmosphären und Wahrnehmungsstationen, im Auf und Ab ihrer Intensität und der Anrufung unserer Aufmerksamkeit, und wir antworten darauf, indem wir uns hindurchtasten, uns führen lassen, hier unserer Neugier folgen, dort vor etwas zurückschrecken oder es uns für später aufheben – oder was immer unsere Reaktion sein mag, solange wir die Wahl haben, hierhin oder dorthin zu gehen. Die Freiheit, von einer Route abzuweichen, ist die Freiheit, die Präsenzerfahrung ernst zu nehmen und eine motorische, leibliche Antwort zu geben. Etwas wird präsent, weil ich hingehe, und weil ich es als präsent erlebe, kann ich entscheiden, wie ich weitergehe. Exploration ist dieses Wechselspiel.

Oder sie könnte es sein, wenn sie nicht pragmatisch begrenzt würde. Dass man am Ende trotzdem das anvisierte geographische Ziel erreicht und von A nach B gegangen ist, liegt nicht in der Natur der Exploration, sondern erinnert daran, dass die gestellte Aufgabe eine frei erfundene ist und das Wandern als Selbstzweck stets einen ironischen, spielerischen Zug behält. Dadurch bekommt die Exploration einen Rahmen und eine Grenze. Man hat aber beim Wandern die Wahl, wie viel Raum man ihr gibt. Und der Exploration Raum zu geben, bedeutet zugleich, der Alterität der Landschaft Raum zu geben: anzuerkennen, dass wir sie nicht kennen und dass das Kennenlernen nicht etwas ist, das man ›durchziehen‹ kann, sondern etwas, das uns zustößt, indem wir wirklich hingehen.

Orientierung

Orientierung ist jedes Raumbewusstsein, das über das leibliche Umgebungsbewusstsein hinausreicht und dem eigenen Standort und seiner jeweiligen Umgebung eine Raumstelle innerhalb einer größeren Raumeinheit zuweist.

Dafür sind zunächst keine Koordinatensysteme erforderlich, sondern lediglich irgendwelche Relationen zwischen verschiedenen Orten. Die ursprünglichste Form der Orientierung ist daher das Kennen und Wiedererkennen eines Weges, den man zurückgelegt hat und eventuell erneut zurücklegt. Die Orientierung in der Fläche ist häufig ebenfalls nur als Kenntnis verschiedener Wege gegeben, die irgendein Netz bilden. Man braucht nicht unbedingt eine korrekte Vorstellung der Zwischenräume und der Proportionen, um sich darin zurechtzufinden, und womöglich muss man nicht einmal in der Lage sein, das gewohnte Wegenetz (das man etwa im Alltag verwendet) überhaupt als Karte aufzuzeichnen.

Die Entstehung einer Karte im Kopf, im Sand oder auf dem Papier ist eine sekundäre Kulturtechnik, die vor allem dann erforderlich wird, wenn geographisches Orientierungswissen jemand anderem mitgeteilt werden soll. Dafür ist es erforderlich, dass sich das Ortsbewusstsein vom Umgebungsbewusstsein ablöst. Der Ort ist dann nicht mehr das, was jemand um sich herum als Gestaltsituation wahrgenommen hat, sondern er wird zu einer Gestalt, die sich durch Zeichen (etwa durch einen gemalten Berg, einen Höhenpunkt, ein Gebäudesymbol, eine Farbfläche) repräsentieren und zu anderen Orten in eine räumliche Beziehung setzen lässt. Die räumliche Beziehung zwischen realen Orten ist zunächst eine Beziehung des Von-hier-nach-dort-Gehens, und in der Karte wird das Von-hier-nach-dort in einen repräsentativen Abstand zwischen den Zeichen übersetzt.

Daran, dass es bis heute zu touristischen Zwecken sogenannte Panoramakarten gibt (die eigentlich mehr oder weniger zentralperspektivische Landschaftsansichten von einem erhöhten Standpunkt aus sind), kann man aber erkennen, dass die Repräsentation der Landschaft keineswegs unbedingt in einem geographischen Koordinatensystem erfolgen muss, in dem Abstände und Winkel annähernd zutreffend dargestellt werden. Man hat vielmehr ursprünglich die Wahl zwischen verschiedenen Darstellungssystemen, die unterschiedliche Formen des landschaftlichen Raumbewusstseins wiedergeben und vermitteln. Die Panoramakarte simuliert eine Umgebungswahrnehmung von einem Aussichtspunkt aus; die geographische Karte hingegen geht von einer abstrakten Vogelperspektive aus und abstrahiert zusätzlich das von einem beliebigen Punkt über der Landschaft aus Sichtbare, indem es Ähnliches als Gleiches symbolisiert (etwa alle Nadelwaldflächen mit dem gleichen Symbol markiert) und Abstände nach einem festgelegten Maßstab wiedergibt. Letzteres erfordert genau genommen die Loslösung von einem bestimmten Standort überhaupt, entspricht also einem Blick von ›überall oben‹, nicht von einem bestimmten Punkt über der Landschaft, der noch zentralperspektivisch wäre.

Dass es für ein leiblich organisiertes Lebewesen überhaupt möglich ist, eine Karte zu zeichnen, ist also im ersten Anlauf gar nicht selbstverständlich. Der Eigenleib, der normalerweise der Ort aller Welterfahrung ist, kommt in der Karte nicht mehr vor, trotzdem aber soll sie mit Erfahrungsinhalten angefüllt sein. Zwischen beidem, zwischen der Raumerfahrung als aktueller Umgebungserfahrung und der Karte als mitteilbarem Erfahrungsaggregat, hat irgendein iteratives Explorationsverfahren stattgefunden, in dem die Umgebungserfahrung jeweils zu einer Gegenstandserfahrung reduziert worden ist und die Abfolge verschiedener Umgebungen methodisch einen ›Raum ohne Leib‹ hervorgebracht hat. Die kooperative Erzeugung von Open-Source-Maps ist hierfür paradigmatisch. Unter der für den neuzeitlichen Menschen selbstverständlichen Voraussetzung, dass man sich auf ein globales Koordinatensystem geeinigt hat, und unter der technischen Voraussetzung, dass durch Satellitennavigation eine Selbstlokalisierung innerhalb dieses Koordinatensystems fortlaufend möglich ist, kann nun jeder Akteur bestimmte Aspekte einer konkreten Umgebungserfahrung (etwa die Beschaffenheit eines Weges und angrenzender Flächen) additiv in eine gemeinsame Karte eintragen.

Dass das Umgebungsbewusstsein dem geographischen Raumbewusstsein logisch und genetisch vorausgeht, hat allerdings die Wirkung, dass das geographische Raumbewusstsein – die geographische Orientierung – sehr unterschiedlich ausgeprägt sein kann, während das Umgebungsbewusstsein immer vorhanden ist. Jemand kann also zum Beispiel einem Wanderführer oder (was in dieser Hinsicht gleichbedeutend ist) einer Wegmarkierung oder einem elektronischen Track folgen und dabei ganz im Genuss der jeweils unmittelbaren Umgebung aufgehen, ohne auch nur wahrzunehmen, ob er im Großen und Ganzen in eine Richtung oder zum Beispiel im Kreis läuft. Überhaupt kann man, wie es moderne GPS-Navigationsgeräte nahelegen, einen Weg finden, ohne eine geographische Vorstellung von größeren Raumeinheiten zu haben. Das ist sozusagen der Unterschied zwischen Navigation und Orientierung. Das bewusste Abstreifen des geographischen Raumbewusstseins ist auch kulturgeschichtlich nicht wirklich neu, denn auch früher schon haben sich Reisende oftmals einen Führer gemietet, der sie gleichsam ›an der Nase herumgeführt‹ und ihnen einen Weg gewiesen hat.

Eine Karte ist erst nötig, wenn man unbekannte Wege ohne Leitung eines anderen zurücklegen will und wenn dabei neben der einen Route auch noch ›alles andere‹ möglich sein soll – wenn also ein geographisches Areal als Bewegungsraum vorgehalten werden soll. Exploration ist dann für den Wanderer die erneute Entdeckung dessen, was der Kartograph vor ihm bereits ›entdeckt‹ hat. Genauso wie für die historischen Entdecker die Karte weiße Flecken aufwies, die noch nicht besucht und erkundet worden waren, stellen sich für den Wanderer als ›sekundären Entdecker‹ bestimmte Areale der Karte als Gebiete dar, die er selbst noch nicht besucht und erkundet hat. Sie zu besuchen, ist zwar ›müßig‹ (nämlich meistens ein Akt der Muße), aber deshalb noch nicht überflüssig: Bei dieser Exploration wird die leibliche Umgebungserfahrung, die in die Karte nur abstrakt eingetragen werden kann, konkret wiederhergestellt. Typischerweise hat man beim Blick auf die Karte eine Vorstellung davon, wie die Landschaft aussehen könnte – aber sie sieht anders aus, wenn man tatsächlich hingeht und die gezeichnete Landschaft sich in eine leibliche Umgebung zurückverwandelt.

Wenn man also den Niedergang der kartographischen Orientierung oder den Verlust des geographischen Raumbewusstseins (wie er sich in der elektronischen Navigation und in der Fixierung auf markierte Wanderwege abzeichnet) kritisiert, dann nicht deshalb, weil die Reduzierung des Bewusstseins auf das Umgebungsbewusstsein schlechthin unnatürlich wäre, sondern deshalb, weil der Karte die Aufgabe zufällt, den ontologischen Überschuss der Landschaft oder des Naturraums gegenüber dem tatsächlich begangenen Weg zu repräsentieren. Das durch die Karte erzeugte geographische Raumbewusstsein ist nicht nur ein Wissen um die eigene Lokalisierung in einer übergeordneten Raumeinheit (also ein Moment der Souveränität), sondern zugleich ein Wissen um die reale Transzendenz der Landschaft gegenüber dem wandernden Menschen (also ein Moment der Demut). Beide Erfahrungen werden beim geographisch orientierten, explorierenden Wandern gesucht: Man findet einen Weg ›ohne Leitung eines anderen‹, aber die Welt, in der sich das vollzieht, bleibt in ihrer Weite unerschöpflich, unangeeignet, unerledigt. Sie kann erkundet werden, aber sie entzieht sich der Konsumption; daran erinnert die Karte, wenn man es vergessen hat.

[wird fortgesetzt]